2 de abril de 2018 | Joaquín Rayego Gutiérrez

Por arte de birlibirloque...

Hay en nuestro idioma un sinfín de expresiones que salieron a la luz como resultado de unos datos de experiencia, o bien de una particular manera de entender la vida, a las que ni el paso del tiempo ha robado siquiera un ápice de actualidad.

Tales son algunos modismos como “A tontas y a locas”, que aún serviría para calificar las enjundiosas chácharas de nuestros políticos y tertulianos; o el “Más se perdió en Cuba”, con el que el pueblo llano solía aliviar las heridas de una amarga decepción; o aquella otra de “Por arte de birlibirloque”, que sirve de guía a este artículo, y que vendría a expresar en lenguaje “caló” los trucos y estratagemas de que se sirve toda una confusa secta de estafadores y trapisondistas habituada, por el peso de la historia y de sus intereses propios, a sacar partido de los miles de enredos y embrollos con que suelen confundir al personal.

Pero dejemos a un lado esas joyas lingüísticas para mejor ocasión, y vayamos sin demora al tema que aquí nos trae.

Dentro de pocas fechas se cumplirá el ciento veinte aniversario de lo que en su momento fue para nuestro país una auténtica sangría: me refiero a la pérdida de las colonias españolas de Ultramar, y al desgarro en carne propia del viejo “león español”.

Y sería feliz ocasión─ ahora que estamos en la página de los nacionalismos, y de las reivindicaciones separatistas─, de volver la vista al pasado, de curar el tejido infectado, y de sacar a flote el espeso líquido de la mentira, para airear nuestras heridas de una pajolera vez.

Porque visto en perspectiva, lo que interesaría saber es quién metió la pata hasta el hueso, y a quién benefició tamaño embrollo,… que seguro que no fue a usted; en todo caso a los grandes inversores y banqueros, y a gente de mucho postín, al igual que pasa hoy en día.

Ya en 1860 la revolución liberal, que dio nuevos bríos al país, propició un serio avance hacia la modernidad que habría de afectar seguramente a nuestro modo de pensar, y a una cierta toma de conciencia de los naturales de aquellas islas al otro lado del Océano.

Y ya en la década de los setenta empezarían a llegar hasta aquí aquellos jóvenes estudiantes, vástagos de familias burguesas con aspiraciones de poder, remisas a toda clase de aventura separatista.

Y serían esos mismos estudiantes quienes ante la despiadada crítica de un periodismo sesgado ─ el de los Cañamaque, Barrantes, y otros de similar condición─, se apresurarían a estampar sus firmas en los periódicos de la época─ El Imparcial, El País, El liberal…─ en defensa de su gente, contra la administración de aquella parte del país por parte de órdenes religiosas, y contra las arbitrariedades cometidas por los frailes, como en 1880 afirmaba en “Noli me tangere” un joven estudiante de Medicina, y futuro mártir de la causa: José Rizal y Mercado; y como confirmaría años después el sevillano Enrique Polo de Lara, gobernador civil de los Ilocos, en el libro que lleva por título: “En justa defensa (Refutación documentada de las falsas acusaciones de un fraile agustino)”, editado en Sevilla, en 1900.

¿Qué fue, en definitiva, lo que impulsó a estos jóvenes liberales a gestionar sus inquietudes a través de la Masonería?

Tal vez fuese la falta de libertad de expresión, o acaso el apoyo que encontraron en destacados krausistas y masones españoles de la notoriedad de Miguel Morayta, de Segismundo Moret, o del mismísimo Manuel Becerra, ministro de Ultramar.

Pero amén del problema de los curas, también habría que añadir la mala gestión de los políticos españoles, o los vicios adquiridos de tanto “filibustero” ─ expresión que utiliza Rizal─ que en defensa de sus intereses no dudarían ni un segundo en echar por la borda al país, y en socavar una comunión de siglos como la que refiere en sus memorias Santiago Ramón y Cajal:

─ Me concretaré solamente a declarar que la primera gran ciudad americana visitada por mí parecióme mera continuación de Andalucía. En efecto, andaluza es el habla, dulzona y matizada con graciosos ceceos; andaluzas las casas (formadas de planta baja y principal), con sus encantadores patios y jardines, y andaluz el espíritu fino y soñador, pero lánguido y perezoso, del criollo.

Las mismas líneas de conducta torpemente repetidas por viejos clanes, o por tipos atravesados de la categoría moral del que le decía a su acompañante: “¡No me fío ni de la mitad!”. Y tan sólo iban los dos…

Que por arte de birlibirloque la ineficacia higiénico─ militar de las trochas, el mal planteamiento político, o la insaciable codicia de banqueros y rentistas, dejaron sin pulso a un país, como refieren Ramón y Cajal, y el extremeño Felipe Trigo, quienes ejercieron en aquellas islas como médicos de la Sanidad Militar:

─ ¡Asombra e indigna reconocer la ofuscación y terquedad de nuestros generales y gobernantes y la increíble insensibilidad con que en todas épocas se ha derrochado la sangre del pueblo!

Pero todos esos problemas no habían de quedar ahí.

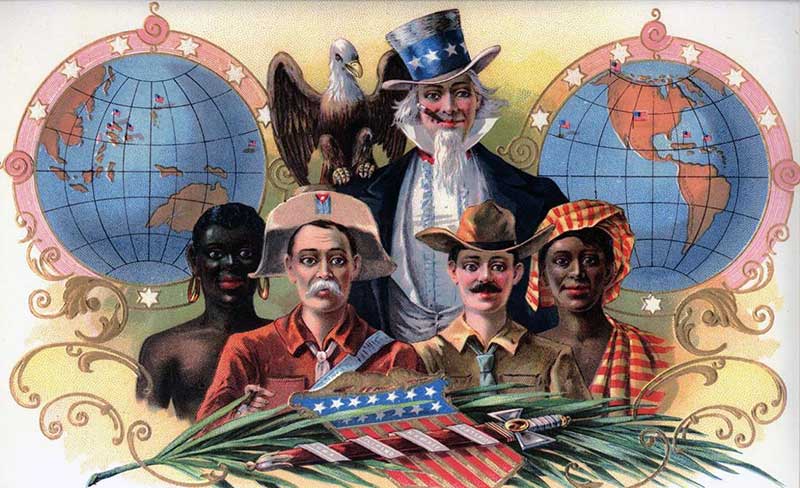

Mucho se ha hablado de la pérfida Albión, y del ataque nipón a Pearl Harbor; pero qué se podría decir del pirata mayor del reino: el mercader de barba blanca, sombrero de copa, e innoble aspecto de tahúr, embarcado en la tarea de torpedear una cáscara de nuez por los puertos de Cavite, y Santiago de Cuba.

Aniquilador del pueblo indio, e inventor la publicidad con tintes de "amarillismo", el tío Sam no se comportó para la ocasión como faro de libertades, sino como ese “futuro invasor de la América ingenua (…) que aún habla español” que pronosticó el nicaragüense Rubén Darío.

A periodistas de la talla de Joseph Pulitzer, y de William Randolph Hearts, y a sus intereses azucareros en la isla, debe esa joven nación la vana gloria de echar a rodar por los suelos el valor y la hidalguía de un quijotesco país.

Vana gloria digo por tan sesgadas mentiras, y porque ninguna democracia que se precie puede tener a gala tamaña dosis de racismo, como se transparenta en aquellas caricaturas que sirvieron de santo y seña a tan estrafalario personaje, precursor de “Gran Hermano”.

En “A triple embarrased”, por ejemplo, se nos muestra al tío Sam con cara de circunstancias ante el espectáculo de unos recién nacidos que alguien ofrece en bandeja de mimbre para que sean adoptados; en otra viñeta aparece el tío de la vara, impartiendo lecciones de autoridad a los recién llegados, mientras al fondo del recinto los rubios americanos leen tranquilamente sus libros, al tiempo que un niño negro limpia los cristales de la clase; en “The Cuban melodrama” el vencedor torna forma de altivo don Juan, y arrodillada a sus pies se nos muestra una señora que lleva por nombre “Cuba”; y en “Waiting for the verdict” es España quien aparece “de cuerpo presente” ante tan pueril adversario, esperando el veredicto de la Historia que, sentada en un sillón, escribe sus anotaciones desde tan celestial altura.

¡Veredicto, dice el gran discípulo de Mammón! Qué cinismo de quien pasado apenas medio siglo habría de fumigar con bombas de napalm a inocentes niños indefensos.

Pues volviendo a la cuestión, aquella lamentable historia de las colonias de Ultramar se firmó con la sangre y el valor de miles y miles de españoles, entre los que merecería destacar el heroísmo de los defensores de Baler, o las agallas y arrojo de personajes anónimos; como Joaquín García Olivares, natural del pueblo cordobés de Peñarroya ─ el dato me lo ofreció amablemente mi paisano Manuel Montes Mira─ quien tras defender su integridad contra ocho de sus atacantes, se vio en la obligación moral de acunar entre sus brazos a un herido, un amigo agonizante que le hizo depositario de sus últimas palabras, como el propio Olivares relata en un artículo que lleva por título “Soldado valiente”, impreso en “La Unión Católica”, con fecha de 16 de octubre de 1895:

“En mis brazos expiró uno que yo conocía desde niño.

Era mi mejor amigo aquí; era número y de Peñarroya, y me dijo en la agonía de la muerte:

─ Joaquín… Olivares… Olivares… Si vas alguna vez allí dile que muero pensando en ella.

Esto era por su madre, y antes de expirar dijo:

─ ¡Ay, madre mía!

Yo estaba de rodillas, con la ropa hecha pedazos”.

Tales son algunos modismos como “A tontas y a locas”, que aún serviría para calificar las enjundiosas chácharas de nuestros políticos y tertulianos; o el “Más se perdió en Cuba”, con el que el pueblo llano solía aliviar las heridas de una amarga decepción; o aquella otra de “Por arte de birlibirloque”, que sirve de guía a este artículo, y que vendría a expresar en lenguaje “caló” los trucos y estratagemas de que se sirve toda una confusa secta de estafadores y trapisondistas habituada, por el peso de la historia y de sus intereses propios, a sacar partido de los miles de enredos y embrollos con que suelen confundir al personal.

Pero dejemos a un lado esas joyas lingüísticas para mejor ocasión, y vayamos sin demora al tema que aquí nos trae.

Dentro de pocas fechas se cumplirá el ciento veinte aniversario de lo que en su momento fue para nuestro país una auténtica sangría: me refiero a la pérdida de las colonias españolas de Ultramar, y al desgarro en carne propia del viejo “león español”.

Y sería feliz ocasión─ ahora que estamos en la página de los nacionalismos, y de las reivindicaciones separatistas─, de volver la vista al pasado, de curar el tejido infectado, y de sacar a flote el espeso líquido de la mentira, para airear nuestras heridas de una pajolera vez.

Porque visto en perspectiva, lo que interesaría saber es quién metió la pata hasta el hueso, y a quién benefició tamaño embrollo,… que seguro que no fue a usted; en todo caso a los grandes inversores y banqueros, y a gente de mucho postín, al igual que pasa hoy en día.

Ya en 1860 la revolución liberal, que dio nuevos bríos al país, propició un serio avance hacia la modernidad que habría de afectar seguramente a nuestro modo de pensar, y a una cierta toma de conciencia de los naturales de aquellas islas al otro lado del Océano.

Y ya en la década de los setenta empezarían a llegar hasta aquí aquellos jóvenes estudiantes, vástagos de familias burguesas con aspiraciones de poder, remisas a toda clase de aventura separatista.

Y serían esos mismos estudiantes quienes ante la despiadada crítica de un periodismo sesgado ─ el de los Cañamaque, Barrantes, y otros de similar condición─, se apresurarían a estampar sus firmas en los periódicos de la época─ El Imparcial, El País, El liberal…─ en defensa de su gente, contra la administración de aquella parte del país por parte de órdenes religiosas, y contra las arbitrariedades cometidas por los frailes, como en 1880 afirmaba en “Noli me tangere” un joven estudiante de Medicina, y futuro mártir de la causa: José Rizal y Mercado; y como confirmaría años después el sevillano Enrique Polo de Lara, gobernador civil de los Ilocos, en el libro que lleva por título: “En justa defensa (Refutación documentada de las falsas acusaciones de un fraile agustino)”, editado en Sevilla, en 1900.

¿Qué fue, en definitiva, lo que impulsó a estos jóvenes liberales a gestionar sus inquietudes a través de la Masonería?

Tal vez fuese la falta de libertad de expresión, o acaso el apoyo que encontraron en destacados krausistas y masones españoles de la notoriedad de Miguel Morayta, de Segismundo Moret, o del mismísimo Manuel Becerra, ministro de Ultramar.

Pero amén del problema de los curas, también habría que añadir la mala gestión de los políticos españoles, o los vicios adquiridos de tanto “filibustero” ─ expresión que utiliza Rizal─ que en defensa de sus intereses no dudarían ni un segundo en echar por la borda al país, y en socavar una comunión de siglos como la que refiere en sus memorias Santiago Ramón y Cajal:

─ Me concretaré solamente a declarar que la primera gran ciudad americana visitada por mí parecióme mera continuación de Andalucía. En efecto, andaluza es el habla, dulzona y matizada con graciosos ceceos; andaluzas las casas (formadas de planta baja y principal), con sus encantadores patios y jardines, y andaluz el espíritu fino y soñador, pero lánguido y perezoso, del criollo.

Las mismas líneas de conducta torpemente repetidas por viejos clanes, o por tipos atravesados de la categoría moral del que le decía a su acompañante: “¡No me fío ni de la mitad!”. Y tan sólo iban los dos…

Que por arte de birlibirloque la ineficacia higiénico─ militar de las trochas, el mal planteamiento político, o la insaciable codicia de banqueros y rentistas, dejaron sin pulso a un país, como refieren Ramón y Cajal, y el extremeño Felipe Trigo, quienes ejercieron en aquellas islas como médicos de la Sanidad Militar:

─ ¡Asombra e indigna reconocer la ofuscación y terquedad de nuestros generales y gobernantes y la increíble insensibilidad con que en todas épocas se ha derrochado la sangre del pueblo!

Pero todos esos problemas no habían de quedar ahí.

Mucho se ha hablado de la pérfida Albión, y del ataque nipón a Pearl Harbor; pero qué se podría decir del pirata mayor del reino: el mercader de barba blanca, sombrero de copa, e innoble aspecto de tahúr, embarcado en la tarea de torpedear una cáscara de nuez por los puertos de Cavite, y Santiago de Cuba.

Aniquilador del pueblo indio, e inventor la publicidad con tintes de "amarillismo", el tío Sam no se comportó para la ocasión como faro de libertades, sino como ese “futuro invasor de la América ingenua (…) que aún habla español” que pronosticó el nicaragüense Rubén Darío.

A periodistas de la talla de Joseph Pulitzer, y de William Randolph Hearts, y a sus intereses azucareros en la isla, debe esa joven nación la vana gloria de echar a rodar por los suelos el valor y la hidalguía de un quijotesco país.

Vana gloria digo por tan sesgadas mentiras, y porque ninguna democracia que se precie puede tener a gala tamaña dosis de racismo, como se transparenta en aquellas caricaturas que sirvieron de santo y seña a tan estrafalario personaje, precursor de “Gran Hermano”.

En “A triple embarrased”, por ejemplo, se nos muestra al tío Sam con cara de circunstancias ante el espectáculo de unos recién nacidos que alguien ofrece en bandeja de mimbre para que sean adoptados; en otra viñeta aparece el tío de la vara, impartiendo lecciones de autoridad a los recién llegados, mientras al fondo del recinto los rubios americanos leen tranquilamente sus libros, al tiempo que un niño negro limpia los cristales de la clase; en “The Cuban melodrama” el vencedor torna forma de altivo don Juan, y arrodillada a sus pies se nos muestra una señora que lleva por nombre “Cuba”; y en “Waiting for the verdict” es España quien aparece “de cuerpo presente” ante tan pueril adversario, esperando el veredicto de la Historia que, sentada en un sillón, escribe sus anotaciones desde tan celestial altura.

¡Veredicto, dice el gran discípulo de Mammón! Qué cinismo de quien pasado apenas medio siglo habría de fumigar con bombas de napalm a inocentes niños indefensos.

Pues volviendo a la cuestión, aquella lamentable historia de las colonias de Ultramar se firmó con la sangre y el valor de miles y miles de españoles, entre los que merecería destacar el heroísmo de los defensores de Baler, o las agallas y arrojo de personajes anónimos; como Joaquín García Olivares, natural del pueblo cordobés de Peñarroya ─ el dato me lo ofreció amablemente mi paisano Manuel Montes Mira─ quien tras defender su integridad contra ocho de sus atacantes, se vio en la obligación moral de acunar entre sus brazos a un herido, un amigo agonizante que le hizo depositario de sus últimas palabras, como el propio Olivares relata en un artículo que lleva por título “Soldado valiente”, impreso en “La Unión Católica”, con fecha de 16 de octubre de 1895:

“En mis brazos expiró uno que yo conocía desde niño.

Era mi mejor amigo aquí; era número y de Peñarroya, y me dijo en la agonía de la muerte:

─ Joaquín… Olivares… Olivares… Si vas alguna vez allí dile que muero pensando en ella.

Esto era por su madre, y antes de expirar dijo:

─ ¡Ay, madre mía!

Yo estaba de rodillas, con la ropa hecha pedazos”.

Belmez

Esos acordes que surgían desde su corazón: la música, vía principal de la alegría de la vida

El legado musical de Agustín Miranda sigue vivo en el corazón de Belmez

Cuando aquella guitarra hablaba desde el escenario, transmitía tanta felicidad compartida y sentimientos muy profundos, que hacían que esta vida vivid...

Directo a...

- Peñarroya-Pueblonuevo: Los Parques de Bomberos de Palma del Río y Peñarroya-Pueblonuevo contarán con vehículos escalera

- Fuente Obejuna: Fuente Obejuna mejora el campo municipal de fútbol con nuevas torres de iluminación y tecnología LED

- Daniel Solano Sújar: Juan Enrique Denamiel Naranjo: El torero comprometido que mantiene viva la pasión por la tauromaquia

- Peñarroya-Pueblonuevo: Incidencia en la factura del agua de Peñarroya-Pueblonuevo genera malestar ciudadano

- Valsequillo: Juan Calzadilla se alza como ganador del Concurso para la Portada del Libro de Feria y Fiestas en Honor al Cristo de la Expiración de Valsequillo

- Peñarroya-Pueblonuevo: El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo instala nuevos bancos en la ronda Norte

- La Granjuela: El Ayuntamiento de La Granjuela ofrece exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a los vecinos con explotaciones agrarias o ganaderas

- Belmez: Segunda cena benéfica de la AECC en Belmez recauda fondos para la investigación oncológica

- Peñarroya-PueblonuevoPeñarroya se llena de música, alegría y solidaridad en las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen 2023

- Peñarroya-Pueblonuevo: XXVII Gala del Deporte Radio Peñarroya-Cadena SER

- Fuente Obejuna: La Comisión de Patrimonio da luz verde a la pavimentación de un tramo de la calle Maestra en Fuente Obejuna

- Espiel: Un detenido y un investigado en Espiel por el robo de maquinaria agrícola por valor de 34.000 euros

- Medio Ambiente: Los grupos electrógenos instalados en la presa de la Colada funcionan ya en continúo, bombeando 400 litros por segundo

- Peñarroya-Pueblonuevo: Autoridades de Peñarroya-Pueblonuevo se reúnen con la policía para fortalecer la seguridad ciudadana

- Comarca: La Junta reclama priorizar proyectos industriales de alto impacto laboral en el Valle del Guadiato

© INFOGUADIATO.COM | Tfno: 670 97 99 88 | digitalnavarro@gmail.com | 14200 - Peñarroya | Diseña y desarrolla Xperimenta